3D打印行业研究

2025-07-13

3D打印行业概述:从“增材制造”到产业革命

技术定义与本质变革

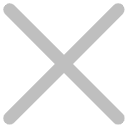

3D打印(增材制造)颠覆了传统“减材制造”的生产逻辑,其核心原理是通过数字模型驱动材料逐层堆积成形,如同“堆雪人”般自下而上构建物体。与传统机加工(如切削、磨削等“刻冰雕”式去除材料)相比,3D打印在材料利用率上提升至95%以上,且能实现复杂内构的一体化成型。这种技术变革被浙商证券称为“制造业的数字化革命”,其技术对比详见下表:

3D打印技术起源可追溯至1986年3DSystems公司推出的首台商业设备SLA-250,而1995年德国SLM技术的出现标志着金属增材制造进入产业化阶段。我国行业发展虽起步较晚,但在2009年后随着国际专利到期迎来快速追赶期,2020年首次实现太空3D打印,2023年消费电子领域(如苹果、荣耀产品)的钛合金部件应用推动技术普及。从专利数据看,2014-2024年我国3D打印设备相关专利授权量从61项增至2300项,年均增速达38%。

技术体系与核心优势:复杂结构制造的破局之道

主流技术分类与工艺特点

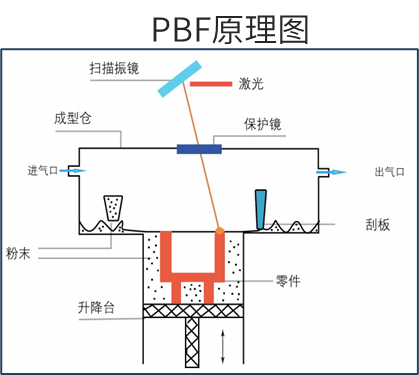

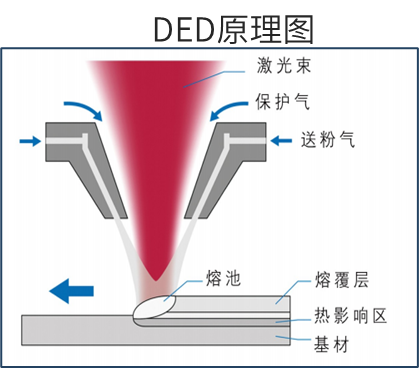

当前工业级应用以粉末床熔融(PBF)和定向能量沉积(DED)为主,两者技术对比如下:

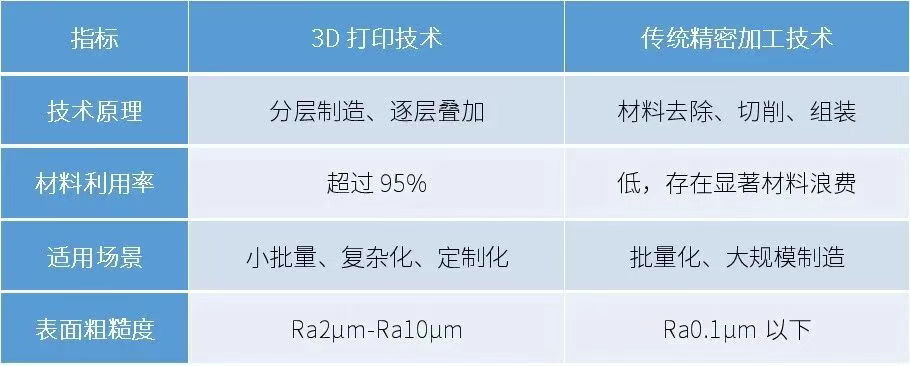

1、粉末床熔融技术(PBF)

代表工艺:选区激光熔融(SLM)、选区激光烧结(SLS)

工作原理:通过激光选择性熔化粉末层,逐层堆积成形(见图1)。以华曙高科FS350M设备为例,双向铺粉技术较传统工艺效率提升38%。

优势:尺寸精度高(±0.1mm),适合复杂薄壁件制造,航空航天领域应用占比超58%。

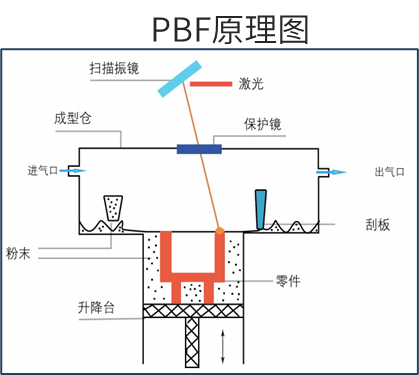

2、定向能量沉积技术(DED)

代表工艺:激光近净成形(LENS)

工作原理:通过喷嘴同步送粉并利用激光熔化沉积(见图2),铂力特BLT-A450设备采用六激光配置,较四激光方案效率提升30%。

优势:材料适应性广,可实现梯度功能材料制造,适合大型构件修复与制造。

图1:PBF技术通过逐层铺粉与激光熔化实现高精度成形

资料来源:互联网,恒旭资本整理

图2:DED技术通过同步送粉与激光沉积实现大尺寸制造

资料来源:互联网,恒旭资本整理

图1:PBF技术通过逐层铺粉与激光熔化实现高精度成形

图2:DED技术通过同步送粉与激光沉积实现大尺寸制造

核心技术优势与产业价值

3D打印在设计端和制造端突破传统瓶颈:在设计端,解决了“制造决定设计”的限制,如GE通过3D打印将燃油喷嘴零件数量从20个减至1个,重量降低25%,成本下降30%;在制造端,实现“去模具化”生产,某电子烟模具采用嫁接打印技术后,加工时间从20小时缩短至6小时,成本减少69%。这种优势使3D打印在小批量生产(1-100件)中具备显著成本优势,当零件数量超过500件时,可与注塑成型等工艺混合使用。

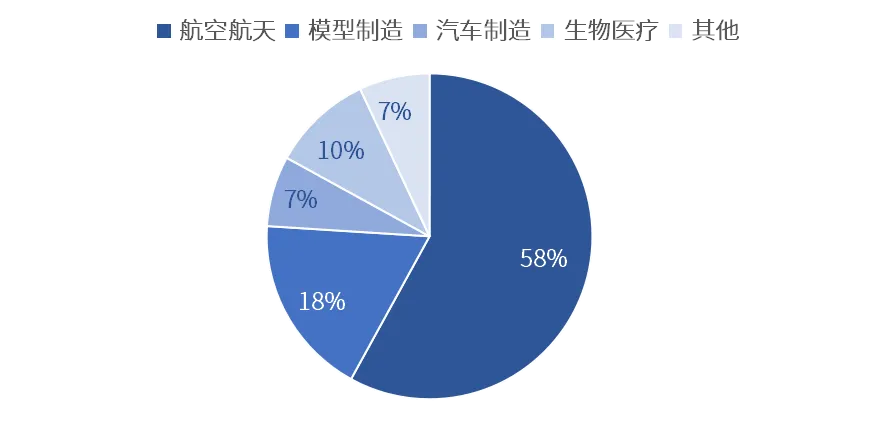

应用场景与市场格局:航空航天引领,多领域加速渗透

下游应用领域深度解析

航空航天:技术落地最成熟的黄金赛道

该领域占国内工业级增材制造应用的58%,需求集中于轻量化、集成化部件。例如,空客已生产超1000个3D打印飞机零部件,我国C919大飞机也大量应用该技术。从市场规模看,若按我国军机发动机价值量25%、3D打印渗透率20%测算,仅军机领域市场规模就超千亿元。

消费电子:钛合金应用开启增量空间

2023年荣耀MagicV2首次在铰链轴盖采用3D打印钛合金部件,苹果WatchUltra2的数字表冠等零件也采用该技术。钛合金高强度、轻量化特性完美适配3C产品需求,预计2025年国内消费电子3D打印市场规模将突破50亿元。

医疗健康:个性化需求驱动批量应用

在义齿打印领域,南京铖联科技已部署超1000台设备,日生产金属牙冠10万颗;骨科植入物方面,3D打印多孔钛合金髋臼杯可促进骨细胞生长,术后愈合效率提升40%。

全球与中国市场规模

全球市场:2024年规模达219亿美元,预计2025年增至300亿美元,2032年突破千亿美元,十年复合增长率19%。

中国市场:2024年规模约415亿元,预计2025年超600亿元,增速高于全球5-8个百分点,航空航天、汽车、医疗为三大支柱领域(见图3)。

图3:中国市场规模占比

资料来源:互联网,恒旭资本整理

产业链剖析与竞争格局:核心环节的技术壁垒

全产业链价值分布

3D打印产业链分为上游(材料、核心零部件)、中游(设备、服务)、下游(应用领域),其中:

上游:金属粉末毛利率8%-15%,激光器、振镜等核心部件毛利率达30%-60%,国内锐科激光在光纤激光器市占率领先,金橙子在振镜控制器市场份额超32%。

中游:设备毛利率15%-30%(非金属设备达25%-30%),服务毛利率最高达40%-60%,铂力特以380台金属设备成为国内服务龙头。

下游:航空航天领域技术壁垒最高,消费电子、医疗等领域渗透率快速提升。

图4:3D打印产业链

资料来源:前瞻产业研究院

重点企业竞争态势

1、铂力特(688333.SH)

全产业链布局:业务覆盖设备(SLM/LSF打印机)、材料(钛合金粉末)、服务(航空航天零部件),2024年营收13.26亿元,毛利率37.44%。

技术优势:自制金属粉末价格较2020年下降超过50%,六激光设备效率行业领先。

2、华曙高科(688433.SH)

设备技术领先:全球少数具备SLM/SLS设备全自主研发能力的企业,设备全球销量超950台,金属设备装机量超500台。

国际化布局:产品出口20余个国家,2024年海外收入占比达29.8%。

发展驱动力与未来趋势:技术迭代与场景扩容双轮驱动

产业增长核心动力

成本持续下降:金属粉末价格从2020年大约140万元/吨降至2024年大约50万元/吨,3kW光纤激光器价格从40万元/台降至不到10万元/台,设备成本下降推动行业渗透率提升。

效率显著提升:通过多激光头(如六激光)、变速铺粉、嫁接打印等技术,打印效率年均提升20%-50%,某铝合金零件打印时间从103小时缩短至71小时。

新场景开拓:人形机器人领域,3D打印可实现拓扑优化骨骼结构,POPPY机器人采用该技术后成本降低1/3;核能领域,中国核动力研究院3D打印换热器较传统产品体积缩小75%,成本下降80%。

未来技术发展方向

多材料打印:实现金属-陶瓷-高分子复合材料一体化制造,满足航空航天极端环境需求。

软件国产化:目前工业软件多依赖进口,华曙高科、铂力特等企业正加速自主软件研发,提升设备性能可控性。

规模化生产:从单件试制向批量制造转型,鞋模领域3D打印开模周期已缩短至6-7天,较传统工艺提升50%效率。

投资观点

3D打印行业正从科研驱动转向工业价值驱动,航空航天领域已进入批量化应用阶段,为消费电子、人形机器人等新场景打开成长空间。投资层面建议:

关注产业链核心环节:优先布局服务(高毛利)、设备(技术壁垒)、材料(进口替代)。

重点领域:金属增材制造(国内占比60%,增速超25%)、钛合金粉末(3C应用放量)、多激光设备(效率提升关键)。

龙头企业:铂力特(全产业链优势)、华曙高科(设备技术领先)、有研粉材(材料国产化先锋)。

未来随着技术迭代与成本下降,3D打印有望在更多工业领域实现“从0到1”的突破,成为制造强国建设的重要支撑技术。

恒旭资本(中基协备案号:P1070270)于 2019 年创立,是一家具有雄厚产业背景支撑的市场化投资机构。管理团队汇聚了来自多个领域的资深专业人士,凭借丰富的产业经验和卓越的投资能力,创造了优秀且可持续的基金业绩。股权投资聚焦硬科技、健康消费等符合国家转型和新质生产力要求的投资机会,关注要素创新、产品升级、技术外溢、颠覆创新、人口变化五大投资主题。资产并购板块重点关注风光储充等新能源基础设施领域的优质资产,致力于为投资人创造持续、稳定的回报。通过专业的投资运作和资源整合,恒旭资本积极助力产业发展,致力于成为受人信赖的一流投资机构。

恒旭资本累计管理规模已超过400亿元,投资人包括产业龙头、金融机构、国家政府、市场机构等。核心团队有丰富的产业资源,在项目管理、基金管理方面拥有丰富的经验,主导了宁德时代、地平线、通行宝、清陶能源、亚虹医药、帅克宠物、中车半导体、银河通用、东方算芯、大疆卓驭等数十个优质企业投资,陪伴企业成长为细分市场的龙头企业。

上一篇: 停车场运营管理行业研究

下一篇:先进涂层行业研究